- Catégories

- Actualités

- Focus sur

[FOCUS BUMIDOM] Améliorer la vie en France des Bumidomiens : les recommandations du conseil pastoral diocésain de la Guadeloupe (1966-1967)

Dans les années 1960, les échos de la dure réalité des conditions de vie des migrants du BUMIDOM parviennent au diocèse de Guadeloupe par les migrants, leurs familles et par la mission antillaise parisienne (la mission existe depuis 1955). Le conseil pastoral diocésain s’en alarme et le sujet fait la une du journal Clartés du 2 décembre 1966 : « L’Église de Guadeloupe s’interroge sur « La situation de la femme guadeloupéenne » et publie une interview de monseigneur Magloire, vicaire général, chargé de la pastorale d’ensemble » concernant la 1ère session du conseil de pastorale ayant pour thème le problème de la migration.

Le 16 janvier 1967, lors de sa deuxième session, le conseil pastoral aborde « la situation de la jeune fille et de la femme guadeloupéenne ». Parmi ces jeunes femmes, « Mlle Poulot, assistante sociale guadeloupéenne, rentrant d’un stage en Métropole », répondait aux questions sur les réalisations du BUMIDOM en France et dressait « un compte rendu objectif et mesuré de ce qu’elle avait constaté. Le tableau présentait, il fallait s’y attendre, des lumières et des ombres. » (Clartés, 27 janv. 1967)

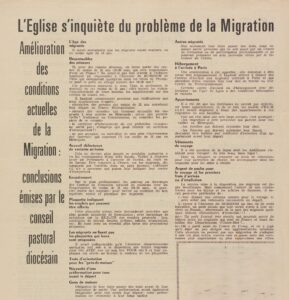

Quelques mois plus tard, le conseil pastoral achevait ses travaux. Le journal Clartés du 7 juillet 1967 en donnait un aperçu dans l’article : « L’Église s’inquiète du problème de la Migration. Améliorations des conditions actuelles de la Migration : conclusions émises par le conseil pastoral diocésain ».

Les recommandations du conseil pastoral diocésain portent sur de nombreux aspects : l’âge des migrants, la responsabilité des mineurs sur le territoire, l’accueil, l’accès à l’information, la nécessité d’une préformation pour tous avant le départ, le besoin de centres d’accueil adaptés à l’arrivée, les vêtements de voyage, l’argent de poche pour faire face aux premiers frais …

Par ces recommandations, le conseil pastoral vise manifestement à l’amélioration du fonctionnement du BUMIDOM (organisme qui n’est ici nullement remis en question) : amélioration des plaquettes de présentation, amélioration de l’accueil des migrants à leur arrivée, accompagnement…

Ces recommandations visent plus largement la réussite du parcours de migration : limitation des départs, amélioration de l’accueil, mise en place d’un petit journal qui pourrait servir de lien entre les migrants et leurs familles, facilités de logements à travers la multiplication des places en foyer d’accueil et la résolution des situations problématiques pouvant s’y observer : « Certains centres d’accueil sont défectueux : un foyer de Lyon a des conditions inhumaines et racistes ».

Le conseil pastoral cherche enfin à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. : « Ne laisser partir personne qui ne soit passé par un centre de formation ou de préformation professionnelle et ne pourrait présenter un avis favorable remis par le directeur du centre ».

Le texte paru dans Clartés peut surprendre. Il est pourtant le reflet d’une époque, comme le prouvent la persistance des stéréotypes de genre : c’est aux migrantes, mères et fiancées que l’on pense pour une initiation « aux méthodes d’entretien d’un appartement avant le départ ». Les recommandations du conseil pastoral témoignent aussi de l’infantilisation des jeunes migrants, considérés comme d’éternels mineurs qu’il faudrait accompagner, encadrer et « éduquer ». Ils auraient ainsi besoin d’aide pour ne pas dilapider leur maigre pécule :

« La somme mise à disposition des migrants est jugée insuffisante. Mais connaissant l’attrait de nos compatriotes pour les bijoux et les articles de fantaisie, il serait peut-être préférable de : 1/ leur donner une certaine somme pour le voyage, après achat des vêtements nécessaires au départ. 2/ Verser à l’antenne du BUMIDOM du lieu où ils iront travailler, un petit pécule qui leur serait remis à leur arrivée en France… moyennant de la part des migrants quelques notions élémentaires d’économie !!! »

L’infantilisation concerne davantage encore les jeunes migrantes. Les jeunes femmes (mais pas les jeunes hommes) auraient ainsi besoin d’aide pour choisir leurs vêtements :

« Il a été question de la façon dont les Antillaises s’habillent pour voyager : du très beau, mais léger !… Donc là, éduquer, se procurer un stock de vêtements pour leur permettre de choisir… »

La mode de la minijupe qui se propage au milieu des années 1960 n’est probablement pas étrangère à cette mention dans un journal catholique. Cependant, l’Église catholique guadeloupéenne était loin d’être seule à porter ce discours stéréotypé et infantilisant : le BUMIDOM, par sa politique d’affectation genrée et par le recours aux centres de préformation s’en faisait également un porte-voix.