Histoire et mémoires des soldats antillais dans la guerre d’Algérie - texte rédigé par Karine Sitcharn

Écrire l’histoire des relations entre la guerre d’Algérie et les Antilles renvoie à un fait historique bien connu : l’implication du psychiatre martiniquais Frantz Fanon dans la guerre d’Algérie aux côtés du FLN. Au-delà de cette image répandue, ni l’expérience de guerre des soldats antillais ni le rapport de la jeunesse antillaise à la guerre d’Algérie n’a été exploré. Il est vrai que la revue Présence africaine dans les années 1960 donne à voir les écrits de quelques étudiants antillais qui ont affirmé leur opposition à la guerre et plus largement au fait colonial. De manière beaucoup plus confidentielle, le fonds Foccart atteste aussi que les renseignements généraux mandatés par Jacques Foccart, le conseiller présidentiel pour l’Outre-mer et l’Afrique, retranscrivent très scrupuleusement les actions de soutien des associations estudiantines antillaises à l’Union des Étudiants Musulmans Algériens (UGEMA). Pour ce conseiller très spécial, défenseur infatigable de la très grande France, il s’agit d’éviter toute contagion algérienne aux départements d’Outre-mer. Le fonds Foccart permet ainsi de reconstituer de manière relativement précise l’engagement des associations estudiantines antillaises contre la guerre d’Algérie. Les archives du préfet de la Guadeloupe entre 1965 et 1967, Pierre Bolotte donne quelques rares indications sur l’impact social de la guerre d’Algérie en Guadeloupe. Des sources militantes antillaises témoignent aussi du soutien effectif du gouvernement Ben Bella aux jeunes révolutionnaires antillais après l’indépendance. Mais, si les sources écrites sont prolixes sur le positionnement politique de la jeunesse estudiantine antillaise, que sait-on du ressenti, du vécu et des mémoires de guerre de la jeunesse populaire enrôlée dans le contingent ou qui s’est engagée volontairement dans une guerre qui ne disait pas son nom. C’est en donnant la parole aux sans voix qu’une histoire plus complète du rapport de la jeunesse antillaise à la guerre d’Algérie peut s’écrire. Ces témoignent nous amènent ainsi à mettre en évidence tant les similitudes que les différences entre l’expérience de guerre des conscrits originaires des Antilles et celle des enrôlés originaires de l’Hexagone. En analysant tout d’abord, la vie des appelés sur le théâtre des opérations en Algérie, on découvre que les enrôlés originaires des Antilles partagent le quotidien de tous les autres soldats. C’est en étudiant d’une part le rapport des soldats avec les Algériens et d’autre part les oppositions à la guerre que se dévoile toute l’originalité de l’expérience de guerre des conscrits antillais.

I- La vie quotidienne d’un soldat antillais en Algérie : récits de combattants

La grande majorité des appelés antillais ont la particularité d’avoir été enrôlés en Algérie entre 1960 et 1961. 58 % des jeunes Guadeloupéens et 54% des jeunes Martiniquais qui vont sur le terrain en Algérie pendant le conflit sont recrutés durant cette période. 75% des Guadeloupéens sont restés seize mois en Algérie (la durée moyenne du séjour en Algérie est de treize mois, mais certains sont restés jusqu’à 28 mois). Les Régiments d’Infanterie, et les RIMA (Régiments d’Infanterie de Marine dénommés jusqu’en 1958, Régiment d’Infanterie Coloniale), regroupent l’essentiel des recrues guadeloupéennes toutes catégories confondues (appelés et engagés volontaires) . S’agissant des recrues martiniquaises, l’analyse d’un échantillon représentant 10% du total des enrôlés indique que c’est également dans les RI et les RIMA que l’on retrouve le plus de combattants martiniquais. Les appelés que nous avons interviewés sont partis pour la plupart entre 1960 ou 1961, certains sont restés au-delà de la durée légale de 18 mois. La grande majorité des témoins étaient présents en mars 1962 à la signature du cessez-le-feu. Les engagés sont partis entre 1954 et 1957. La plupart des combattants ont été affectés dans les zones infiltrées par les combattants de l’ALN , à proximité des frontières de l’Algérie avec le Maroc et la Tunisie.

D’après les témoignages des appelés, c’est par un courrier de la gendarmerie que le conscrit reçoit sa convocation pour partir dans le contingent en Algérie. Il doit se rendre à la gendarmerie de sa commune de résidence, puis au camp militaire. On lui annonce alors qu’il est BSA, c’est-à-dire bon pour le service armé. Il reçoit son paquetage avec un treillis et des chaussures. Il retourne chez lui pour deux jours de permission puis on lui donne rendez-vous au port devant un paquebot destiné à faire la traversée transatlantique. Les témoignages d’appelés recueillis comme les registres matricules précisent qu’il s’agit des paquebots, S/S Colombie, S/S Antilles, S/S Colombie, S/S Venezuela ou Flandres (voir photographie ci-dessous).

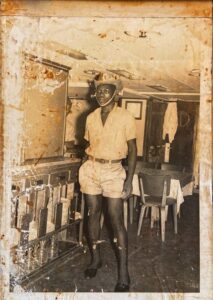

Les jeunes de milieux favorisés, comme en témoigne Émilien qui est bachelier, lisent les journaux, sont informés de la guerre, les journaux communistes n’hésitent pas à en parler malgré la censure. Apolinaire, étudiant à Bordeaux souligne aussi que les étudiants antillais en métropole, adhérants des associations étudiantes antillaises anticolonialistes, l’AGEG et l’AGEM, savent ce qui les attend grâce aux informations diffusées par ces associations. « On y allait à contrecœur, comme beaucoup d’étudiants métropolitains ». Dans son autobiographie, il affirme que les étudiants avant de partir « lisaient les ouvrages de Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs, L’an V de la révolution algérienne) ». Mais ce n’est pas le cas d’Émilien. Issu d’une famille de sept enfants, il obtient son baccalauréat en 1958 en Guadeloupe. Ses parents appartiennent à la petite bourgeoisie, mais ils ne peuvent payer des études supérieures à tous leurs enfants. Émilien projette alors de faire son service militaire en métropole, pour ensuite rester y faire ses études : « c’était mon rêve d’aller en métropole », dit-il. Il fait remarquer qu’il a pris sa décision en toute connaissance de cause : « avant de partir, je savais ce que c’était la guerre, je voulais aller en Algérie, si on voulait partir en métropole, il fallait être volontaire pour aller en Algérie ». Cédric qui s’engage, souhaitant un meilleur avenir professionnel, se rappelle aussi que « tout le monde avait envie de connaître la France à l’époque ! ». Il s’engage par devancement d’appel c’est-à-dire avant d’avoir l’âge requis, parce qu’il idéalise aussi la France. Paul ne pense pas à l’Algérie lorsqu’il apprend son incorporation en tant qu’appelé, il s’imagine en France : « on aimait voyager, quand on parlait de partir en France, c’était un évènement pour tous ! » Ils sont environ une centaine sur le bateau qui fait parfois une escale à la Martinique pour y embarquer des appelés. Sur le bateau, ils sont dans la cale à l’écart des autres passagers. Par petits groupes, ils doivent choisir un correspondant qui doit les représenter sur le bateau et s’occuper de récupérer les tickets permettant de prendre les repas (voir photographie ci-dessous).

La traversée dure en général une dizaine de jours, mais elle n’est pas toujours de tout repos comme le révèle Martin : « nous restions couchés quasi deux jours, dans la cale du bateau, au moment de la traversée des Açores. On ne pouvait rien faire. Les gens étaient malades, ils vomissaient ». Ils débarquent ensuite au Havre. Pierre se souvient avoir souffert du froid, il arrive au mois de novembre. Ceux qui en ont les moyens peuvent faire du change ; aux Antilles, les billets de francs métropolitains de la Banque de France n’ont pas cours. Ils se rendent en camion ou en train dans les différents centres où ils sont répartis pour faire leurs classes. D’après les témoignages, les classes durent entre un et quatre mois. Les classes ont une durée théorique de quatre mois en métropole et se poursuivent en Algérie, mais les besoins d’effectifs qui ne cessent de croître en Algérie réduisent le nombre des semaines. À partir de 1956 et jusqu’en 1958, les classes passent de dix-huit à quinze, voire quatorze mois . Le niveau d’études détermine l’orientation des appelés comme le raconte Martin : « en fonction de ton niveau scolaire (bac, certificat…), tu devenais élève gradé, tu te retrouvais à la transmission ou tu passais encore le permis de conduire. Personnellement, je ne pouvais pas faire valoir mon niveau scolaire, je n’en avais pas , c’est mon expérience qui m’a été profitable ». Avant de partir pour l’Algérie, Martin est aide-chauffeur, on lui propose alors un stage de mécanicien puis de passer le permis de conduire. Il s’estime chanceux : « ceux qui n’avaient pas de diplôme scolaire ou de compétences à faire valoir, transportaient du charbon, s’occupaient des poubelles ou nettoyaient le camp ». D’après nos informateurs, les classes en métropole sont une formation rudimentaire au métier de soldat. Il faut envoyer rapidement les appelés sur le terrain « ce qui engendra des compressions de programme dans “cette instruction rationnelle” baptisée dès lors “instruction accélérée” » . Paul se rappelle qu’on leur donne une arme, soit un fusil MAS 36, soit un pistolet-mitrailleur 50 ou encore une carabine US de 5 kilos, puis on leur enseigne comment la démonter, la réparer, comment tirer. On leur apprend à marcher au pas, à utiliser une grenade, à la dégoupiller. Roger fait ses classes à Clignancourt, on l’intègre au 7e bataillon du génie, il reçoit une formation pour manier des tracteurs et divers engins.

Le départ pour l’Algérie se fait par train jusqu’à Marseille, puis les appelés embarquent sur des bateaux, les témoins mentionnent quelques noms : Le Ville d’Alger, le Djebel Dira. Jean-Charles Jauffret indique que le Djebel Dira met « vingt-quatre heures entre les deux rives, parfois plus, pour éviter, par sécurité, d’accoster de nuit. En revanche de vieux rafiots, tel le “merdique”, Sidi-Ferruch ou l’Athos II, ce dernier épuisé par ses campagnes en Extrême-Orient, rallient Oran ou Alger en quarante ou cinquante heures, dans des conditions d’inconfort mémorables ». Rien à voir avec le paquebot Flandres ou S/S Colombie que les appelés ont pris pour faire la traversée transatlantique jusqu’au Havre. Le bateau qui vogue vers l’Algérie est sale, ils sont entassés ; pour faire des économies, les compagnies maritimes chargeaient au maximum les bateaux . Dans cette promiscuité, pas simple d’être à côté d’un appelé qui a le mal de mer. Les appelés interviewés disent avoir débarqué soit à Oran, soit à Bougie, ou encore à Alger.

L’expérience de la guerre n’est pas uniforme pour tous les combattants selon la zone d’affectation, les fonctions occupées et la période. Plusieurs témoins évoquent la peur ressentie lors des opérations sur le terrain. Paul, enrôlé en 1961, découvre qu’il n’y a pas de phase d’adaptation. Dès le premier jour, il est confronté à la dure réalité de la guerre. Acheminés par camions militaires avec les autres appelés de son bataillon jusqu’au bled, ils doivent monter des tentes avant la nuit, creuser des latrines et dès la première nuit, certains sont déjà de garde. Il est vrai qu’après de premières improvisations (début 1955, réquisition d’habitations, de hangars, de fermes de colons et d’hôtels de sites touristiques) pour résoudre l’épineux problème du cantonnement de troupes en croissance exponentielle, les unités de secteur sont installées le plus souvent sous des tentes ou dans des baraquements . Dès le lendemain, Paul part la peur au ventre en mission de ratissage des lieux. Au retour, on leur distribue des cigarettes, des bières ou du vin. Les nuits de garde, les appelés sont derrière des sacs de sable ou en haut d’un mirador. La nuit est pour lui le moment le plus angoissant, car les embuscades montées par l’ennemi ont surtout lieu dans l’obscurité. L’atmosphère est pesante, Paul guette tous les bruits, ceux des chacals l’impressionnent la première nuit. Le témoignage de Raoul, affecté à Tlemcen en 1960 près de la frontière marocaine, souligne aussi cette crainte de la nuit. En cas d’incident de nuit, il fallait prendre une jeep tous feux éteints pour inspecter la zone. Tous les soirs, ils ont droit à des tirs de mortier provenant de l’ALN située en face au Maroc ; pour se protéger, ils doivent dormir dans des Sioufs, des sortes de caves sous terre, sans lumière. Martin, l’affirme également, les patrouilles de nuit, c’était sa hantise : « c’était un épisode très difficile, au cours des embuscades nocturnes, il fallait tirer à bout portant. Tu avances en même temps que ton ennemi, en pleine nuit. L’annonce, le midi, de ta participation aux embuscades de nuit te coupait définitivement l’appétit. Tu savais que si tu loupais ta cible, en revanche, on ne te louperait pas ». Combattre de jour n’est pas moins angoissant ; Roger, qui intègre le 41e régiment du génie à Tébessa près de la frontière tunisienne devient mécanicien ce qui ne lui évite pas les patrouilles sur le terrain. Le chef désigne une vingtaine de personnes pour aller sur le terrain tous les jours. Quand on leur indique qu’il y a des « fellaghas » à tel endroit, il faut partir à leur poursuite. Il est en avant du bataillon avec un détecteur de mines, mais ce n’est pas la position la plus dangereuse. Selon Roger, l’éclaireur n’est pas le premier qui tombe sous le feu de l’ennemi, ces derniers sont cachés dans les buissons et attaquent par-derrière. Pour Martin incorporé dans un régiment d’artillerie entre 1960 et 1962 près de la frontière marocaine, ce qui est difficile à vivre, c’est l’omniprésence des attaques ennemies. « Nous étions attaqués en permanence. Parfois, à 18h, nous étions assis dans la salle de distraction où des films étaient projetés, nous entendions les balles siffler dans le ciel, alors chacun regagnait son poste ». D’autres ont plus de chance, on les appelle les « planqués ». C’est le cas de David : coiffeur avant de partir, il est issu d’une famille nombreuse de 15 enfants, dans laquelle on manque de tout. Son ordinaire lui semble moins difficile en Algérie, il raconte qu’il a bien aimé la guerre, il coiffe les gradés, il a une chambre bien à lui tandis que chez lui, toute la famille tient dans deux minuscules pièces. Il mange convenablement au mess, la cantine militaire, ce qui contraste avec son ordinaire, en Guadeloupe, où il connaît la misère. En tant que coiffeur, il se sent privilégié, il ne prend pas la garde comme les autres, il va rarement sur le terrain et se fait de l’argent en vendant les cigarettes qu’on lui distribue. Émilien, incorporé dans le contingent en tant que sous-lieutenant, n’est pas un « planqué », mais il apprécie la guerre. Il arrive en Algérie en 1960, il est envoyé du côté de la frontière avec le Maroc. Il est dans l’artillerie, il s’occupe des radars qui doivent repérer les incursions de combattants algériens qui franchissent la frontière entre le Maroc et l’Algérie avant de tirer au canon sur les cibles ennemies. Contrairement à la plupart des appelés interviewés, il s’épanouit dans cette guerre, c’est en Algérie que nait sa vocation militaire, il devient plus tard général :

En faisant mon service militaire en Algérie, les choses ont changé pour moi, je me suis épanoui dans mes fonctions, il faut dire qu’étant petit, j’étais déjà chef de bande. J’ai décidé de préparer étant en Algérie en tant que candidat libre le concours de l’école militaire interarmées, car j’étais sur le terrain la nuit et j’étais libre la journée pour préparer le concours. J’aimais l’action, j’ai regretté d’être rentré plus tôt que les autres.

En revanche, plusieurs informateurs témoin des attentats de l’O.A.S. restent marqués par la violence qui se déchaîne à ce moment en Algérie. Les premiers attentats commencent le 25 janvier 1961 ; mais 801 attentats O.A.S., puis FLN anti-OAS sont enregistrés entre le 1er et le 31 janvier 1962, faisant 555 morts et 990 blessés. Dès la fin du mois de mars 1962, les attentats redoublent jusqu’au rythme d’un par quart d’heure . Mathieu qui passe 25 mois en Algérie est confronté aux attentats dès son arrivée en 1961. À l’approche des côtes, dans le bateau qui le mène à Oran, il est marqué par le bruit des explosions. Près de Sétif où il est affecté, un attentat de l’O.A.S. fait 200 morts dans un cinéma, le lendemain, il doit ramasser avec d’autres, de nombreux corps mutilés. Cédric, engagé volontaire, raconte que toutes les infrastructures étaient plastiquées par la politique de “terre brûlée” décrétée par l’O.A.S. Pour aller en ville, il fallait éviter de porter son uniforme militaire pour ne pas être la cible des tirs.

Tous les témoins reconnaissent que cette guerre n’a rien de conventionnel, c’est une guerre étrange dans laquelle l’ennemi surgit sans qu’on s’y attende et attaque par-derrière. Benjamin Stora explique que la tactique de la guérilla est imposée par les circonstances. Le manque de combattants algériens, pour la plupart bloqués au Maroc ou en Tunisie, implique ces attaques suivies de retrait. Les katibas, formations militaires organisées, livrent des batailles frontales entre 1956 et 1957. Mais, avec la construction à partir de 1957 de la « ligne Morice », barrage électrifié le long de la frontière algérienne-tunisienne, et le non-percement de tunnel sous cette ligne Morice, la guérilla classique reprend ses droits en 1958 . Ces barbelés s’étalent sur les cinq cent cinquante kilomètres qui font face au Maroc et les trois cent quatre-vingts kilomètres qui bordent la Tunisie. Ils ont pour finalité de stopper le ravitaillement en armes et en hommes des wilayas de l’intérieur par l’ALN . Malgré la ligne électrifiée, une minorité de combattants de l’ALN arrivent à passer comme l’explique Michel Ré. C’est pendant son séjour en prison pour avoir refusé de faire la guerre qu’il est informé de la méthode du FLN pour pénétrer en Algérie malgré la ligne Morice. « Ils avaient des échelles en bois, et ils ajoutaient une échelle à l’autre, ce qui leur faisait une douzaine de mètres, ils les mettaient en bascule comme ça sur la rangée de barbelés la plus haute. Ce qui fait qu’ils montaient comme ça et, quand ils arrivaient en haut, l’échelle basculait de l’autre côté, et ils descendaient ». Pour piéger les membres de l’ALN qui s’aventurent du côté algérien, Paul et d’autres conscrits français sont chargés de poser des mines antipersonnel qui explosent au passage des combattants algériens. Pour Émilien « ce qui était dur en Algérie, c’était la forme de guerre subversive qu’il y avait, il fallait être constamment sur ses gardes. Après la guerre, quand on allait dans un café, j’étais toujours assis face à la porte d’entrée, c’était les restes de la guerre d’Algérie. On pouvait mourir d’une grenade lancée dans un lieu public en Algérie, on n’était jamais en sécurité ».

Dans ces récits, la signature des accords d’Évian en mars 1962 est un moment heureux parce qu’il symbolise la « quille », le retour à la maison. Cette date illustre aussi la joie de la population algérienne à l’annonce de l’indépendance. Selon Martin « la signature des accords d’Évian suscite une liesse parmi les appelés. Le soir de l’annonce, tout le monde a fait la fête. Si la guerre avait continué, nous serions tous morts, tant elle était dure ». Pierre, appelé en Algérie de 1961 à 1963 a une vision contrastée de la fin de la guerre : « il y avait des attentats, des règlements de compte entre les Algériens après le cessez-le-feu, mais avant de partir on discutait avec la population, les gens étaient heureux ».

Le récit de Paul est focalisé sur le quotidien des appelés ; il insiste sur le fait que la nourriture qu’on leur donnait est immangeable, au point qu’un jour les appelés décident unanimement de ne pas manger ce qui provoque la fureur de leur chef. Il raconte aussi que l’armée s’occupe de la sexualité des appelés. « À cet âge, on a besoin d’une fiancée et l’Armée met en place des BMC, des Bordels Militaire de Campagne. Nous, les Antillais, on n’y allait pas, par pudeur, on voyait cela d’un mauvais œil, ce n’était pas dans notre éducation, d’aller voir la même femme l’un après l’autre ». Raphaëlle Branche explique que l’armée prend en charge la sexualité des combattants pour éviter la diffusion de maladies sexuellement transmissibles qui la priverait d’une partie de ses soldats, la morbidité vénérienne étant élevée. Une note d’un médecin-chef fait état de cette préoccupation au sein de l’armée. « En AFN où il n’est pour ainsi dire pas possible d’avoir des relations avec des femmes de connaissance, le mieux est d’aller à la maison de tolérance ; là, les filles sont surveillées et si l’un d’entre vous est contaminé il est facile de retrouver la femme pour la faire soigner ; de plus, il y a là une cabine prophylactique installée qui vous permet de prendre quelques précautions ». Dans ces maisons de tolérance, la proxénète doit noter le nom, le matricule et le corps des militaires ayant eu des relations sexuelles avec la prostituée ; on remet au soldat une fiche de contact sur un carnet de souche pour que les médecins-militaires puissent retrouver l’origine d’une éventuelle contamination . Dans les bordels militaires de campagne (BMC), l’encadrement de la sexualité est plus poussé. Au départ, ils sont réservés à la Légion et aux soldats nord-africains, puis ils sont utilisés par toutes les unités d’un secteur. Même si les prostituées sont payées directement par les hommes qui les fréquentent, un tarif minimum est fixé par le commandant du territoire militaire. Le BMC est installé dans des locaux militaires et les frais de transport des prostituées de leur port d’embarquement d’origine à leur bordel sont pris sur le budget de Guerre . Apolinaire, sous-officier et aspirant médecin témoigne aussi de l’existence de jeunes Françaises qu’il a eu l’occasion de soigner, appelées, « travailleuses administratives ». Elles sont recrutées par l’armée pour les officiers de l’armée française en Algérie.

II. Le rapport des conscrits avec les Algériens : regards croisés de soldats originaires des Antilles et de l’Hexagone

Si le quotidien des enrôlés antillais sur le front en Algérie peut être partagé par d’autres appelés originaires de l’Hexagone, leurs rapports avec les Algériens rendent l’expérience de guerre des conscrits antillais particulièrement originale. Nous avons réuni un corpus de 23 entretiens, réalisés entre 2016 et 2021 avec 15 appelés dont deux sous-officiers, six engagés et deux insoumis. La majorité des témoins sont originaires de la Guadeloupe, un seul ancien combattant, engagé de son état, est Martiniquais. Un de nos informateurs aspirant médecin et sous-officier a publié ses mémoires, ils sont intégrés au corpus. Le second corpus composé d’anciens combattants originaires du département des Vosges a été constitué par l’historienne Claire Mauss-Copeaux qui a interrogé 39 anciens combattants au début des années 90. Les entretiens témoignent du fait que le contexte de la fin de la guerre est plus dangereux pour les soldats antillais qui sont pris pour des Algériens en raison de leur phénotype. De fait, la signature des accords d’Évian ouvre une page sanglante pour les harkis. Leur massacre à grande échelle commence durant l’été 1962 . Les méprises entre soldats antillais et harkis se multiplient. Émilien, au faciès typique d’un Algérien, rapporte que pour sa sécurité, son chef le fait repartir sur les premiers bateaux ramenant les pieds-noirs à Marseille. Apolinaire, un appelé sous-officier, enrôlé en tant médecin dans le contingent en 1962, a moins de chance. Se rendant à l’hôpital de Mustapha à Alger tenu par le FLN pour y déposer un rapport, il raconte son expérience traumatisante lorsque le militaire algérien de garde à l’entrée de l’hôpital le prend pour un harki :

Dès que je fus à sa portée, il pointa son pistolet mitrailleur sur mon ventre. Son doigt était sur la détente, ses yeux exorbités. Il devait penser : il faut détruire ce traître, il allait tirer, j’ai crié de toutes mes forces « kai rivé » [que vous arrive-t-il], en créole, il était troublé, ne connaissant pas cette langue, je sentais la pression de l’arme sur mon ventre. Un Algérien en blouse blanche passe, il m’a reconnu, nous avions fait deux années de médecine ensemble à Bordeaux. Il a dû expliquer que je n’étais pas un traître, un faux frère malgré mon uniforme de l’armée française. J’avais eu tellement peur, que j’avais pissé dans mon pantalon. J’avais découvert que dans les moments d’émotion intense, c’est le créole qui jaillit, je crois que je suis en vie grâce au créole.

En raison de leur ressemblance physique avec les Algériens, les appelés antillais sont aussi la cible de certains pieds-noirs et des membres de l’Organisation armée secrète (OAS) qui les confondent avec des combattants du Front de libération nationale (FLN). Mais, ce qui ressort de l’ensemble des entretiens, c’est que des relations de solidarité, d’amitié se nouent entre Antillais et Algériens. Être Antillais dans la guerre d’Algérie, c’est une expérience originale parce que, les Algériens les considèrent comme des alter ego, des colonisés comme eux. Cédric précise : « cela m’a quand même sauvé plusieurs fois de la mort d’être un Noir… Pour les Algériens, on était des frères. Moi, j’ai même pensé épouser une Algérienne, elles étaient belles ». Mathieu nous raconte également qu’à l’indépendance, il utilise une partie de sa solde pour aider une famille algérienne à acheter des meubles appartenant à des pieds-noirs, il se sentait solidaire de cette famille qui l’avait bien accueilli et vivait dans le dénuement. Raoul, en tant que sous-officier, a de très bonnes relations avec les soldats algériens. « Il y avait une vraie solidarité entre nous, ils avaient vraiment confiance en moi », précise-t-il, à tel point que « certains avaient décidé de déserter et venaient me voir avant de partir en me disant : “ on partira tel jour”, je leur répondais que je n’étais pas censé le savoir ». Émilien, qui est sous-officier, fait part également de ses très bonnes relations avec les Algériens. « À un moment, mon bataillon était installé sous des tentes à Orléansville, on est resté plus d’un mois. Un gars m’a invité cinq ou six fois, mes camarades me disaient : « “fais attention, tu peux te faire tuer”, mais j’y suis allé ; sa femme me recevait voilée, puis un jour, elle a enlevé son voile, son mari m’a dit que c’était une marque de considération ». Paul se souvient de ces discussions avec un caporal algérien dont il a gardé le nom en mémoire. Il lui disait souvent, « je ne comprends pas pourquoi, on vous a envoyés ici », il voulait savoir comment on vivait en Guadeloupe. Mais cela ne plaisait pas trop aux soldats métropolitains que je sois proche de lui. Ces relations d’amitié, de solidarité qui se nouent entre Antillais et Algériens du contingent ou avec la population civile sont atypiques par rapport à celles d’autres conscrits de l’Hexagone. Le corpus de 39 témoignages d’appelés des Vosges recueilli par Claire Mauss-Copeaux contraste sur ce point avec les récits des combattants antillais. Le sentiment de méfiance, la peur permanente de l’autre, apparaissent dans presque tous les témoignages de ces appelés Vosgiens. Pour les soldats des Vosges, l’Algérien, l’autre, apparaît dans les récits sous des stéréotypes négatifs. Le terme de « fellagha », qui signifie brigand, est utilisé par presque tous les informateurs. Ceux qui ont apprécié l’univers militaire emploient les dénominations encore plus péjoratives de « fell », « fellouz ». Un appelé, Pierrot, avoue aussi qu’on appelait les Algériens « bougnoules » à l’époque. Dans l’imaginaire de ces hommes, l’Algérien devient le synonyme du traître, de la duplicité, du criminel. Il attaque par-derrière, la nuit, c’est aussi le sauvage, celui qui est exclu de la civilisation, un fainéant congénital. Pour ces appelés, la misère des Algériens n’est pas due à une situation économique, au chômage, mais à un trait culturel, une tradition. Les relations interpersonnelles sont inexistantes entre ces appelés et la population civile, les rapports sociaux avec les familles algériennes sont distants, ils ne sont pas reçus dans l’intimité de la sphère familiale, ils sont toujours accueillis à l’extérieur de la maison ; le monde algérien leur est fermé. La vision qu’ils ont de l’Algérien ne repose pas sur des relations concrètes, mais sur une construction imaginaire . Les entretiens menés avec les appelés des Vosges mettent en exergue le couple civilisation/barbarie ; les Français étant considérés comme civilisés en opposition aux « manques de civilisation des Algériens » . Raphaëlle Branche explique d’ailleurs que cette crainte de l’Algérien est également liée « au sentiment d’inquiétante étrangeté que suscite l’islam ». Pour certains appelés des Vosges, la religion musulmane explique le déficit de civilisation des Algériens comme l’illustre le témoignage de Jean, cheminot :

(Jean) – Le Tunisien est beaucoup mieux que l’Algérien. Dans cent ans, l’Algérien ne sera toujours pas civilisé.

(La chercheuse) – Pourquoi ?

(Jean) – Ben, avec leur religion, tout ça…

(La chercheuse) – Les Tunisiens aussi sont musulmans…

(Jean) – C’est pas pareil, ils y croient sans y croire .

Ce rejet des Algériens pour des raisons religieuses vient de loin. L’affrontement entre l’Occident chrétien et le monde arabo-musulman symbolisé, entre autres, par l’invasion de l’Europe par les califes Omeyades puis par les croisades, est « au cœur du roman national » que l’on enseigne dans les écoles . La différence entre race et religion s’estompe comme le fait remarquer l’ethnologue Germaine Tillon qui étudie la société algérienne. Dès 1957, dit-elle : « une façon usuelle d’y situer “racialement” un individu consiste à le définir comme musulman ou non-musulman ». La visibilité des Algériens en métropole ne date pas de la fin de la guerre d’Algérie, puisqu’en 1954, on compte 220 000 à 250 000 Algériens dans l’Hexagone et ceux-ci sont déjà en butte au rejet de la part de la population de la métropole . En 1951, lorsque l’on demande aux Français quel est le peuple qui leur est le moins sympathique ; les Nord-Africains arrivent juste après les Allemands. À la veille de la guerre d’Algérie, l’édition de 1953, du Nouveau Larousse Universel n’hésitait pas à définir le mot « Arabe » comme une « Race batailleuse, superstitieuse et pillarde » . Les résultats de l’enquête de terrain du sociologue Jacques Estrines réalisée entre fin 1953 et début 1954 dans la petite ville minière de Chambon-Feugerolles dans le centre de la France illustrent le racisme ambiant vis-à-vis du Nord-Africain vu comme « sale, voleur, toujours à l’affût d’une agression » .

III. Des oppositions à la guerre en lien avec l’origine géographique et les catégories sociales des conscrits

Dans ce contexte, les désertions sont un acte rare. L’historien Tramor Quemeneur précise que « durant la guerre d’Algérie les désobéissances sont majoritairement constituées de désertions, on estime que seulement cinq cents soldats ont déserté, sur un million deux cent mille appelés ayant participé à la guerre ». Si certains appelés des Vosges s’opposent intellectuellement à la guerre d’Algérie, il n’y a pas de témoignages de déserteurs ou d’insoumis dans le groupe d’anciens combattants interrogés. De fait, l’idéologie coloniale intériorisée, le service militaire qui était vu comme un rite de passage, mais surtout comme un devoir patriotique dans une région où les aînés avaient combattu l’envahisseur allemand ne permettait pas de remettre en question l’enrôlement. C’est davantage le retour des soldats morts en Algérie qui touche la plupart des jeunes originaires des Vosges et provoque une réaction de rejet de la guerre. Les jeunes dans leur grande majorité sont généralement très touchés par le retour des corps des soldats tués en Algérie. Chez les étudiants antillais, le rejet de la guerre est plus répandu. Les premières oppositions à la guerre apparaissent dès 1960 sous l’effet de l’influence des associations étudiantes antillaises de Paris et de province, qui sont anticolonialistes et participent tous les 21 février avec la FEANF, à la manifestation annuelle anticolonialiste à Paris. Cette prise de position des étudiants antillais n’est pas isolée, puisque l’UNEF, à partir de 1960, soutient l’Union des Étudiants Musulmans Algériens (l’UGEMA) et s’oppose à la résiliation des sursis. L’augmentation du nombre de sursitaires atteste d’un allongement des études, mais aussi d’un rejet de la guerre . Face à cette croissance du nombre de sursis, « l’instruction ministérielle du 11 août 1959 résilie brutalement 20 000 sursis. Menée par le syndicat étudiant UNEF, la contestation entraîne 7000 recours et deux jours de grève au printemps 1960 ». Une note des RG du 27 novembre 1961 indique que l’Association des Étudiants Martiniquais, l’AGEM a demandé le soutien d’autres associations étudiantes et notamment de l’U.I.E., affiliée aux pays de l’Est pour protester contre l’enrôlement des étudiants martiniquais dans le contingent pour l’Algérie :

Le responsable du bureau des étudiants anticolonialistes (Hazim Salo Hado,) à Prague demande à toutes les associations membres de l’U.I.E. d’envoyer des messages au ministre de la Défense nationale et au Conseil général de la Martinique pour protester contre l’enrôlement des étudiants martiniquais dans l’armée française.

Dans une lettre récente adressée à toutes les associations membres de l’U.I.E., Hazim Salo Hado, écrit :

« Nous attirons votre attention sur l’appel publié par l’Association générale des étudiants de la Martinique sur les mesures les plus récentes prises par le gouvernement français contre les étudiants martiniquais en France. On empêche ces étudiants de retourner chez eux et on les enrôle de force dans l’armée française. »

On trouvera ci-après le texte de l’appel lancé par l’AGEM :

« Chers compatriotes, chers frères,

Par circulaire en date du 9 janvier 1960, le ministère des Armées françaises décidait de certaines mesures militaires concernant les DOM.

De cette circulaire il ressort clairement que les étudiants antillais et guyanais avant ou à l’expiration de leur sursis ne pourront plus remplir leurs obligations militaires dans leurs pays respectifs, mais seront nécessairement incorporés dans la zone A.F.N. […] La loi du 19 août 1959 concernant les sursis en France pénalisait déjà sévèrement les étudiants antillais et guyanais et nos jeunes compatriotes futurs étudiants. Les premiers se voient contraints d’abandonner leurs études avant même d’avoir terminé. Les seconds hésitent maintenant à les entreprendre. En effet, les étudiants antillais et guyanais dont l’âge moyen élevé constitue déjà un handicap sérieux seront soumis à un véritable « bachotage forcé » pour tenter de terminer leurs études dans le temps quasiment impossible qui leur est imparti ».

Le Premier ministre, Michel Debré, décide de réagir face à la montée de l’autonomisme chez les étudiants antillais en promulguant la circulaire du 9 janvier 1960 qui supprime la possibilité que les étudiants avaient auparavant de faire leur service militaire dans les casernes des départements d’Outre-mer pour éviter la contagion de leurs idées à la jeunesse locale. Quelques mois plus tard, la mesure est étendue à toute la jeunesse antillaise qui est automatiquement dirigée sur la zone Europe-Afrique du Nord. En réaction à cette mesure, un réseau d’exfiltration de jeunes antillais prêts à l’insoumission se met en place orchestré par des membres du Front antillo-guyanais pour l’autonomie (FAGA) en lien avec le FLN à Paris et l’Armée de libération nationale (ALN). En 1961, les étudiants guadeloupéens Roland Thésauros et Aude Ferly, un étudiant martiniquais Daniel Blérald et l’instituteur guadeloupéen Sonny Rupaire, tous sursitaires sont soutenus dans leur décision d’insoumission par le FLN qui les accueille dans le camp militaire de l’ALN à Oujda au Maroc. Ils seront rejoints par le Martiniquais Guy Cabort-Masson, officier de Saint-Cyr, qui a déserté , refusant de cautionner les actes de torture de l’armée française dont il est témoin. L’insoumission, qui consiste à ne pas rejoindre sa destination à la date prévue, est punie d’un mois à un an d’emprisonnement . Mais les chefs militaires ont reçu une instruction pour punir plus sévèrement les cas de désobéissance en Algérie, « le refus d’obéissance commis en Europe est un délit passible d’un à deux ans d’emprisonnement. Le refus d’obéissance commis en Algérie peut, si le tribunal l’apprécie, être qualifié comme étant commis “ en présence de rebelles ”. Il est alors passible de la détention (peine subie en forteresse) dont la durée minimum est de cinq ans (maxima vingt ans) » . Pour éviter d’être enrôlés, certains étudiants antillais choisissent de partir faire leurs études dans les pays de l’Est. Selon les rapports des Renseignements généraux, les oppositions à la guerre chez les appelés antillais se manifestent à la fin de la guerre et sur les bateaux ramenant les appelés aux Antilles. Dans une note du 3 mars 1962 sont signalées des manifestations de rejet de la guerre d’Algérie et une politisation de certains appelés :

Depuis la création de ce « Comité de Défense des Libertés publiques pour les Antilles et la Réunion », on note une nette recrudescence des activités des Antillo-Guyanais et des Réunionnais séjournant en France, qu’ils soient étudiants, hommes politiques ou militaires. Ces activités se traduisent notamment par une propagande soutenue parmi les éléments militaires qui se refusent dans de nombreux cas, et en particulier à la base de Toulouse, à admettre le principe même de l’obligation militaire arguant qu’ils ne se considèrent pas comme Français. Ils établissent un parallèle entre leur situation actuelle et celle des Français musulmans algériens et prétendent mener le même combat qu’eux pour la libération de leurs pays.

Une autre note des RG datée du 11 février 1963, signale l’émergence de revendications indépendantistes sur un bateau qui ramène les appelés aux Antilles :

On a appris au Havre, lors du retour au port, le 8 février, du paquebot « Flandres » que des meneurs autonomistes avaient provoqué des incidents à bord, en cours de traversée, pendant le voyage aller à destination des Antilles.

Le navire transportait 150 militaires d’origine antillaise, en congé libérable. Dès le premier jour, soit le 10 janvier, ces militaires ont occupé les locaux communs réservés aux passagers de la classe » cabine ». Ils ont été harangués par l’un d’entre eux, le nommé Rémy , mécanicien à Fort-de-France, qui a notamment déclaré :

« La révolution est commencée. Votre attitude est un premier pas vers l’indépendance ».

Deux autres meneurs se sont également mis en évidence : Lucien, maçon, domicilié à Grand-Ceffe, et Guy, élève –professeur, domicilié à St-François-de-Guadeloupe.

Les autorités du bord, qui ont pu rétablir un calme relatif dès le deuxième ou troisième jour du voyage, déposeront un rapport de mer à l’Inscription Maritime du Havre .

Cette source ne permet pas d’estimer l’impact de ce discours politique tenu aux appelés libérés. Mais, elle illustre le fait que la politisation des appelés ne touche pas seulement le milieu étudiant, puisque deux meneurs sur trois sont respectivement maçon et mécanicien. Il n’en reste pas moins que les sources écrites, comme les témoignages, attestent que certains appelés ont pu être soumis à un discours politique les incitant à faire un lien entre l’expérience algérienne et la situation politique des départements d’Outre-mer. Antonin, étudiant, membre de l’Association générale des étudiants guadeloupéens (AGEG), enrôlé dans le contingent en 1961, explique ainsi que les étudiants anticolonialistes diffusent leurs idées par le biais de l’Association des Anciens du contingent qu’ils créent à la fin de l’année 1962. Cette structure fusionne avec le Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe (GONG), organisation indépendantiste clandestine guadeloupéenne qui naît en 1963. Il semble en définitive que par le biais d’une culture anticolonialiste véhiculée par les associations étudiantes antillaises, le rejet de la guerre d’Algérie sur le plan intellectuel est dans l’air du temps. Cependant, cette culture anticolonialiste est l’apanage des étudiants. Le conscrit issu des classes populaires a des préoccupations bien plus matérielles. Un rapport du préfet de la Guadeloupe daté d’août 1963 adressé à Jacques Foccart et au Général de Gaulle signale une manifestation de soldats libérés à Pointe-à-Pitre protestant contre leur situation de chômeurs. Il estime à 1200 ou 1500 le nombre des jeunes libérés sans travail . C’est donc la crainte de perdre son emploi et d’avoir du mal à en retrouver qui explique les actes de refus des jeunes des milieux populaires en Guadeloupe plus que des motifs politiques.

En conclusion, on peut identifier des similitudes dans l’expérience de guerre des soldats antillais avec celle des conscrits originaires de l’Hexagone. Le quotidien des soldats ne diffère pas en fonction de l’origine géographique des combattants. En revanche, les sources écrites et orales dévoilent une solidarité coloniale entre appelés Algériens et Antillais qui se considèrent comme des alter ego dans la guerre d’Algérie. De fait, les oppositions à la guerre se développent davantage dans le milieu des associations estudiantines antillaises qui sont déjà politisées et anticolonialistes avant le début de la guerre. Si les jeunes des classes populaires ont pu s’opposer à la guerre aux Antilles, c’est davantage pour préserver leur emploi dans un contexte de chômage que pour des raisons politiques. À l’échelle du territoire français, le vécu de la guerre d’Algérie semble loin d’être uniforme comme le montre cette étude qui souligne tout l’intérêt d’écrire une histoire régionale de l’expérience de guerre en Algérie.

Biographie de l’auteure :

Karine Sitcharn est une historienne et sociologue française originaire de la Guadeloupe. Docteure en Histoire, diplômée de l’École normale supérieure de Paris et de l’École des hautes études en sciences sociales, elle est chercheuse associée au laboratoire le CREDDI de l’Université des Antilles. Elle est l’auteure d’une thèse de sociohistoire soutenue en décembre 2022 intitulée : « Une génération d’Algérie aux Antilles ? Une sociohistoire de la jeunesse antillaise de la guerre d’Algérie à 1972 ».